從庶民到皇家 黃的色彩文化史

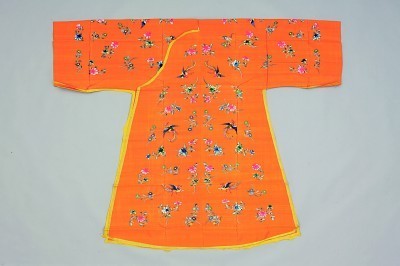

杏黃色緙絲雙鳳花卉紋氅衣料 北京故宮博物院 圖片由作者提供

杏黃色緙絲雙鳳花卉紋氅衣料 北京故宮博物院 圖片由作者提供

黃櫨樹干可以染制金黃色調(diào) 圖片由作者提供

黃櫨樹干可以染制金黃色調(diào) 圖片由作者提供

梔子果實可以染制橙黃色調(diào) 圖片由作者提供

梔子果實可以染制橙黃色調(diào) 圖片由作者提供

在中國人心目中,,黃色有著特殊地位,,它總會讓我們聯(lián)想到古代皇家的威儀,,當(dāng)明亮鮮艷的黃色遇上光滑華麗的絲綢,,似乎就能平添一種“帝王之氣”,。黃色的這種“超能力”從何而來,?

在沒有化學(xué)染色的古代,,中國染匠早已深諳自然染色之法,。他們從草木花葉中提取出天然的黃色色素,,將其染制成風(fēng)格各異的黃色衣衫,。黃色,是古代染匠從自然中擷取的最常見的色彩,,從物以稀為貴的角度來說,,黃色太過尋常,很難與高貴畫上等號,。

事實上,,在很長一段時間里,黃色一直是庶民之色,。借助隋文帝的個人色彩喜好,,黃色的貴氣才開始顯現(xiàn),并在朝代更迭中一路“逆襲”而上,,一步步晉升到至高無上的地位,。

中藥可以染黃袍

用中藥材來染黃袍,這聽上去是不是很酷,?在中醫(yī)古書中,,絕大部分天然染料有著另一重身份:本草中藥。伴隨不同時期的帝王對不同黃色的喜好,,各種染黃本草先后登場,,在“可藥”的功能外扮演著“可染”的角色。

可以用來染制黃色的本草有十多種,。黃櫨與柘木的枝干,,川黃檗與關(guān)黃檗的樹皮,山礬與藎草的枝葉,,梔子的果實,,郁金、姜黃與地黃的根莖,,國槐的花蕾與花朵,,都是經(jīng)典的黃色染料,。

這些染黃本草的染色工藝也較為簡單。大部分染黃本草只需通過煎煮法濾取染液,,就像熬煮單味中藥一樣,,將面料直接浸入染液就可染色,如黃櫨,、柘木,、黃檗、山礬,、梔子,、郁金、姜黃,。少部分染黃本草則需在煎煮浸染之后,再用明礬水進行媒染顯色,,如藎草,、槐花。地黃的染色相對復(fù)雜,,需要將新鮮地黃加草木灰搗碎絞汁后進行染色,。

隋唐皇帝為何穿黃

在獲得帝王色彩的身份之前,黃色在中國色彩史上已經(jīng)存在了很長一段時間,,這種如日光般耀眼的色彩,,既代表著大地的顏色,又代表著中央之色與五行中的土色,?;蛟S是因為黃色易于染制、氣質(zhì)親民,,從先秦到南北朝時期,,古書中可以找到的黃色與帝王袍服之間的關(guān)聯(lián)非常有限,僅限于方位用色或時令用色,,例如皇帝的五郊或五時袍服,,就包含黃袍。

黃袍正式進入帝王的視野,,是以隋文帝為起點的,。按照隋文帝時的服裝規(guī)制,皇帝在視朝,、聽論,、宴見賓客時應(yīng)該穿著白色服裝。但相對于白色,,隋文帝更喜歡穿著黃紋綾袍,。一開始,,隋文帝只是在宴見賓客時穿著赭黃袍,后來在常朝時也改穿黃袍,,甚至將朝服也改成黃袍,,只是加十三環(huán)朝帶以示區(qū)別。這場由皇帝引領(lǐng)的色彩風(fēng)尚影響巨大,,黃袍在宗室與朝堂百官中流行開來,。當(dāng)時黃色并不是禁忌色,民眾也紛紛效仿,,黃色成為貴賤通穿的流行色彩,。

此時的黃色在時尚與禮制中產(chǎn)生了極大反差,一方面在習(xí)俗上深受上層社會喜愛,,另一方面在制度中仍屬大眾服裝色彩,。

唐代皇帝沿襲了隋代習(xí)俗,同樣偏愛赭黃常服,。在唐高祖時,,黃色仍可君臣通穿;到了唐高宗時,,皇帝開始頒布禁黃令,,逐漸將臣民排除在黃色服裝的制度之外。從總章元年開始,,臣民“一切不許著黃”,,黃色成為皇帝常服的專用色彩。

隋唐時皇帝所穿著的黃袍色,,被稱為赤黃色或赭黃色,,是種十分溫暖的橙色,多用黃色染料黃櫨和紅色染料蘇木混合染制而成,。黃櫨在我國主要分布在北方地區(qū),,初夏開花時如云似煙,因而得名煙樹,;變種黃櫨深秋葉紅,,層林盡染,著名的北京香山紅葉指的就是黃櫨,。根據(jù)《天工開物》記載,,用黃櫨枝干煎水染制織物后,如果再用草木灰水進行漂洗,,就可以呈現(xiàn)出漂亮的金黃色調(diào),。

宋元明皇帝穿什么黃

“陳橋一夜柘袍黃,天下都無鼾睡床?!壁w匡胤身披柘黃袍在陳橋發(fā)動兵變,,建立宋朝,柘黃也由此成為皇權(quán)的象征色,,深受宋代皇帝喜愛,。赭黃或淡黃,成為宋朝皇帝在大宴和常朝時所著衫袍的固定色彩,。

無論是契丹族建立的遼國,、女真族建立的金國,還是蒙古族建立的元朝,,本族服飾與漢族服飾都呈現(xiàn)出融合兼存的狀態(tài),。建國之初,遼金元都以本民族服飾舊俗為主,,隨著政權(quán)的進一步穩(wěn)固,,漢族服裝禮儀文化的地位開始抬升,兩種文化產(chǎn)生了交融合璧的獨特面貌,。

契丹族,、女真族、蒙古族都喜好白色服裝,,但是隨著漢族服飾色彩文化的不斷影響,以唐宋為基本框架的服裝色彩體系也開始發(fā)展起來,。遼國皇帝在重熙五年以后開始穿著漢服,,公服與常服改為柘黃袍。金太宗即位以后,,將常服改為赭黃袍,。元代皇帝在大宴時雖穿著本族服飾,但是嚴(yán)禁庶人穿著赭黃色,。漸漸地,,黃色在遼金元時期成為皇帝的心頭所好,成為庶民不可逾越的色彩禁忌,。

朱元璋建立明朝初期,,禮制不備,他召集儒士們修撰禮書《大明集禮》,,在這個過程中進一步明確了黃色的地位,。明代皇帝的常服最初采用月令色彩,只有在祭祀黃帝的土王之日才穿著黃袍,;永樂三年以后,,皇帝常服改為黃袍。在存世的明代皇帝畫像中,我們看到的基本都是穿著黃色常服的皇帝形象,。

黃色不僅在前朝是明朝皇帝的專屬色彩,,在后宮也是明朝皇后的專屬色彩,成為區(qū)分妻妾地位的一道鴻溝,。洪武三年時規(guī)定,,皇后與妃嬪都可穿著諸色團衫,但妃嬪的“諸色”有一項重要限定,,就是“惟不用黃”,。

同時,黃色延續(xù)著唐宋以來的禮儀制度,,是臣民不可觸碰的禁區(qū),。多位明朝皇帝頒布過禁黃令,除賜服外,,嚴(yán)禁臣民穿著或使用代表帝王的黃色系,,包括黃、柳黃,、姜黃,、明黃等色。

宋元明時期的黃色,,呈現(xiàn)出深沉高雅的金黃色調(diào),,主要由柘木染制而成。柘是與桑并重的經(jīng)濟型樹種,,從先秦時開始,,就有在農(nóng)歷三月保護桑柘免遭采伐、后妃命婦親躬蠶事的月令,。柘木的枝可以造弓,,根可以入藥,葉可以飼蠶,,果可以充饑,,通身是寶。同時,,柘木的樹干可以染出從淺黃色到金黃色的豐富色調(diào),,成為這一時期的主流黃色染料。

清朝皇室的黃色等級

在清太宗“衣冠為一代昭度,,不相沿襲”的理念下,,清朝皇帝顛覆性地變革了服飾制度,同時也創(chuàng)建了一套全新的色彩等級體系,。

在廢舊立新的過程中,,黃色依然代表至高無上的帝王,毫無爭議地獲得了清朝皇帝的青睞。

清朝初建時期,,服裝制度雖然還很粗疏,,但是黃色已經(jīng)成為君臣之間不可逾越的色彩分界。清太祖曾多次制定禁黃令,;順治帝頒布了《服色肩輿永例》,,除了御賜之外,禁止官民穿著黃色與秋香色,;雍正帝則將明黃,、石青、大紅,、月白四色確定為皇帝禮服的月令色彩,。

在這個色彩制度之下,乾隆帝又將黃色細分為明黃,、杏黃,、金黃(類似于橙紅色)、香色四色,,分別與不同等級的皇室成員相對應(yīng),。明黃色對應(yīng)帝后、皇太后,、皇貴妃,,杏黃色對應(yīng)皇太子、皇太子妃,,金黃對應(yīng)皇子,、貴妃、妃,,香色在黃色中的等級最低,對應(yīng)嬪,、貴人,、皇子福晉、郡王福晉等人,。

與前朝皇帝相比,,清代皇室更喜歡穿著鮮艷的黃袍?;泵祝ɑ蚧被ǎ┡c梔子成為黃色染料的主角,,并通過添加少量紅色染料,細膩地區(qū)分出黃袍的不同色階與色相,。

槐米染料是指國槐的花蕾,,可以染出鮮亮的明黃色;梔子染料是指山梔子或水梔子的果實,可以染出燦爛的橙黃色,。這兩種染料藥染兼用,,使用歷史非常悠久;直到清代,,染用功能逐漸替代藥用功能,,真正成為“入染家用,于藥甚稀”的本草,。

在五正色里,,原本低調(diào)的黃色,因為皇帝個人的色彩偏好,,逐步變?yōu)榛实蹖S蒙?/p>

隋唐皇帝喜好赤黃,,宋元明皇帝喜好金黃,清朝皇帝喜好明黃,,黃色的地位一路攀升,,從日常走向高位,至今仍然在中國傳統(tǒng)色彩中擁有至高無上的文化地位,。