龍說夜郎丨招堤半山亭“絕好景致,,到此切莫負他”

以文物立足,以史料為盾,,

虎視牂牁,,鷹瞵萬峰,解讀歷史,。

據(jù)清光緒《興義府志續(xù)編》卷二載,,光緒九年“荷花生日”,即1883年農(nóng)歷六月二十四日(公歷七月二十七日),,客居貴州安龍的幾位湖南岳陽老鄉(xiāng)到招堤游玩,,“登半山亭賞荷”。一個是時任興義知府的余云煥(字鳳笙,,號冗翁),,一個是《興義府志續(xù)編》的主撰余厚墉(字堅甫,余云煥長兄之孫),,另一個是余云煥請來振興文教的名師陳壽麟(字雪芝),。

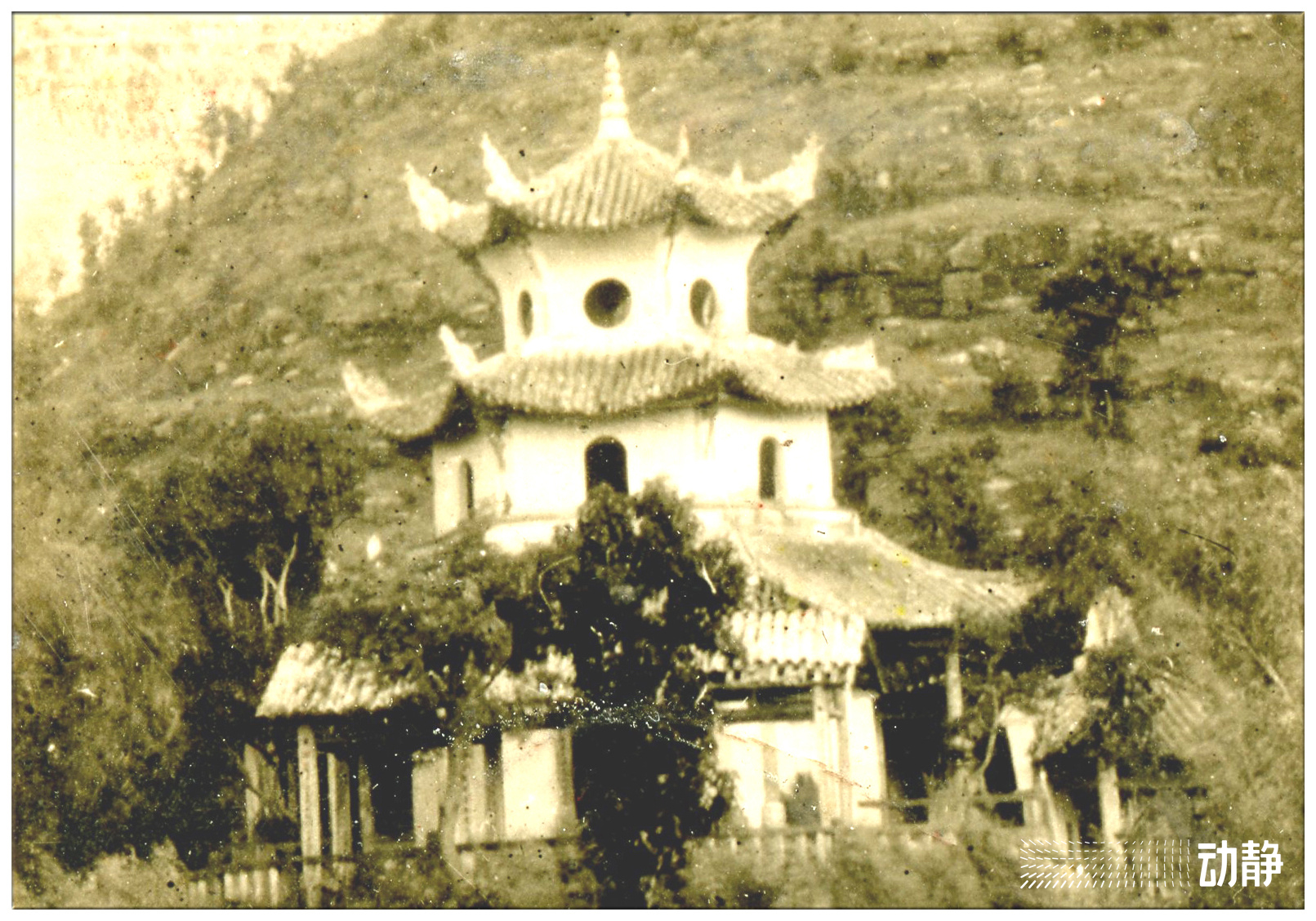

招堤涵虛閣,、一覽亭老照片,右下側(cè)為半山亭

招堤涵虛閣,、一覽亭老照片,右下側(cè)為半山亭

眾人在描述半山亭的詩句中,,有“荒亭刦(jié)火痕”,,“六十里皆花,惜亭圯(yí)”等記載,。這說明張锳修建的半山亭已經(jīng)完全毀掉,,故余厚墉言“太守(余云煥)擬修葺之”,作“小憩之所”,,但此事沒有下文,。二十九年后,也就是民國元年(1912),,安龍軍政一把手幫助余云煥完成了心愿,,所以今天看到的半山亭,其實是劉顯潛和聶樹楷重修的,。

招堤半山亭

招堤半山亭

重修依據(jù),,來自“道光二十有八年七月即望,南皮十一齡童子張之洞香濤撰”的《半山亭記》,。文章寫道:“城東北隅,,云峰聳碧,煙柳迷青,,秋水澄空,,紅橋倒影者,招堤也,。緣是數(shù)里,,蒹葭(jiā)蒼蒼,,有閣巍然,,峙于巖畔者,魁閣也,。穿綠陰,,拂白石,禪房乍轉(zhuǎn),,畫檻微通,。石壁一方,茅亭三面者,,半山亭也,。”

首先肯定一點,,關(guān)于招堤位置的描述,,十一歲的張之洞用“東北”來表述,這是最準確的,,其他記錄均是籠統(tǒng)的“東”或“北”,;其次,“魁閣”的記載也非常準確,,與興義府城圖上標注的名稱和位置完全吻合,。“魁閣”即府志記載的文昌閣,,“乾隆五十七年拔貢生邢元修等建,。道光十三年謝坤、邢士蒸等修”,。嚴格來說,,這棟建筑最早是邢元修以家族名義修建,故稱為鄉(xiāng)野味更濃的魁星閣更適合,。今天雖然已經(jīng)改建為涵虛閣,,但閣內(nèi)鐫有石刻“巍然紫府”,實出自張之洞“有閣巍然”一詞,;三是對亭子形制的描述,,“石壁一方,茅亭三面者”,,即亭子只有三面,,內(nèi)有石壁一塊,劉顯潛和聶樹楷所建的半山亭,,完全是按照這個描述建造的,。

半亭有三面,如果是全亭,,也就是六柱六角,。因此重建就是按照明清傳統(tǒng)的六柱六角攢尖頂形制,只是依山貼崖建一半,,便成了半山亭,。整亭坐西向東,平面呈等腰梯形,,下底邊長5.5米,,上底邊長3.5米。貼崖鐫張之洞“半山亭記”石刻一方,,額題“半山亭”,,下置石供桌。

半山亭采用四柱,,即前檐兩柱,,腰檐兩柱,。后檐兩柱的支撐功能,被山巖取代,。亭子頂部,,沒有使用張之洞描述的茅草覆蓋,而是青瓦覆頂,。為鐫刻更多的楹聯(lián),,檐柱全部使用六棱石柱,且六棱均分,,即每一個棱面都能鐫刻對聯(lián),。這樣對聯(lián)確實多了,但也給觀眾造成讀聯(lián)困難,,上下聯(lián)位置,,需要仔細“琢磨”。

前檐兩柱相向第一聯(lián),,“郡人景方鑒撰”

前檐兩柱相向第一聯(lián),,“郡人景方鑒撰”

前檐兩柱相向三面的第一聯(lián),,視線最正,為“郡人景方鑒撰”,,聯(lián)云:“天然畫圖,,是誰著意為者;絕好景致,,到此切莫負他,。”景方鑒(1854-1929),,字鏡湖,,光緒貢生,宣統(tǒng)孝廉(舉人),。教讀為業(yè),,學生盈門,時興辦的“景氏塾館”頗有聲譽,。

這個最佳位置留給景方鑒的原因,,據(jù)《安龍縣志》記載,其乃重建半山亭的首倡者,。

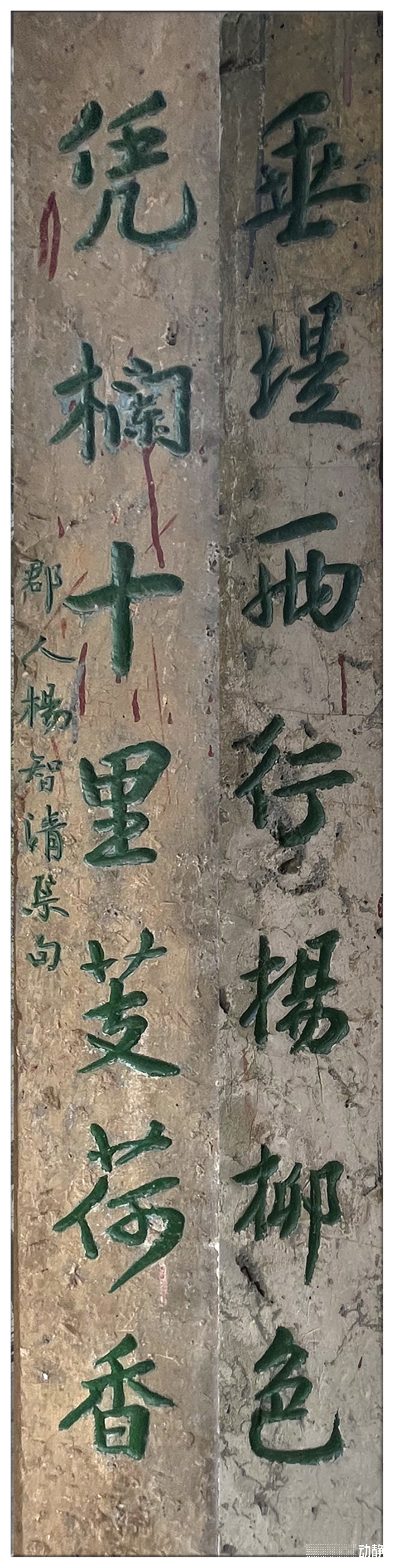

第二聯(lián)為“郡人楊智清集句”,,聯(lián)云:“垂堤兩行楊柳色,憑欄十里芰(jì)荷香,?!睂β?lián)集宋代黃庭堅《鄂州南樓書事》的“四顧山光接水光,憑欄十里芰荷香”。當年興義府教授張元弼在省耕亭集了上句,,這位楊智清在半山亭集了下句,,頗有點穿越時空之感。

前檐兩柱相向第二聯(lián),,“郡人楊智清集句”

前檐兩柱相向第二聯(lián),,“郡人楊智清集句”

第三聯(lián)為“郡人劉景祥撰”,,聯(lián)云:“把酒臨風,,千秋懷抱同抒寫,;憑欄縱目,四壁溪山入畫圖,?!敝档米⒁獾氖牵瑢β?lián)通常是右左循讀,,但第二聯(lián)和第三聯(lián)因視線角度問題,,背向半山亭石壁,反而更容易觀聯(lián),,故這兩副對聯(lián)的上下聯(lián)使用了相反方向,。

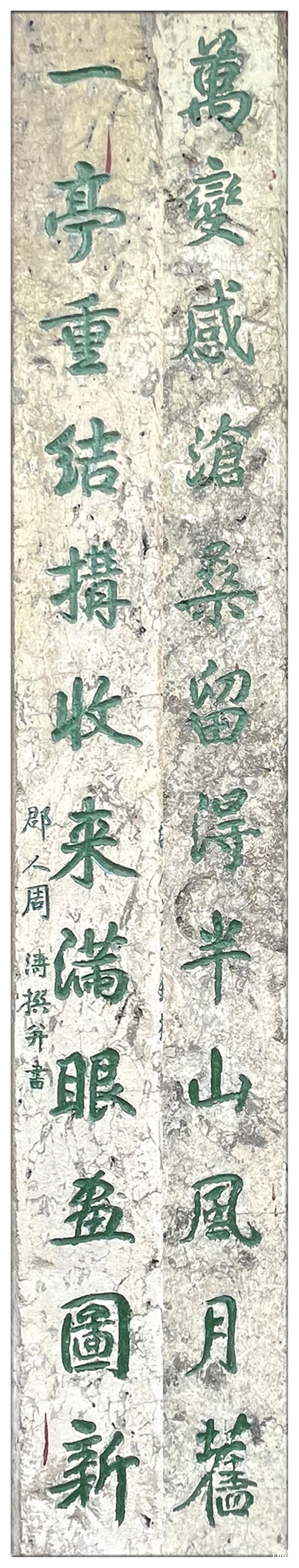

前檐兩柱相背第一面,為“郡人周濤撰并書”,,聯(lián)云:“萬變感滄桑,,留得半山風月舊;一亭重結(jié)構(gòu),,收來滿眼畫圖新,。”由于對聯(lián)位于兩柱斜外側(cè)面,,因此無論游客站在哪個角度,,都無法同時看見上下聯(lián)。

前檐兩柱相背第一面,,“郡人周濤撰并書”

前檐兩柱相背第一面,,“郡人周濤撰并書”

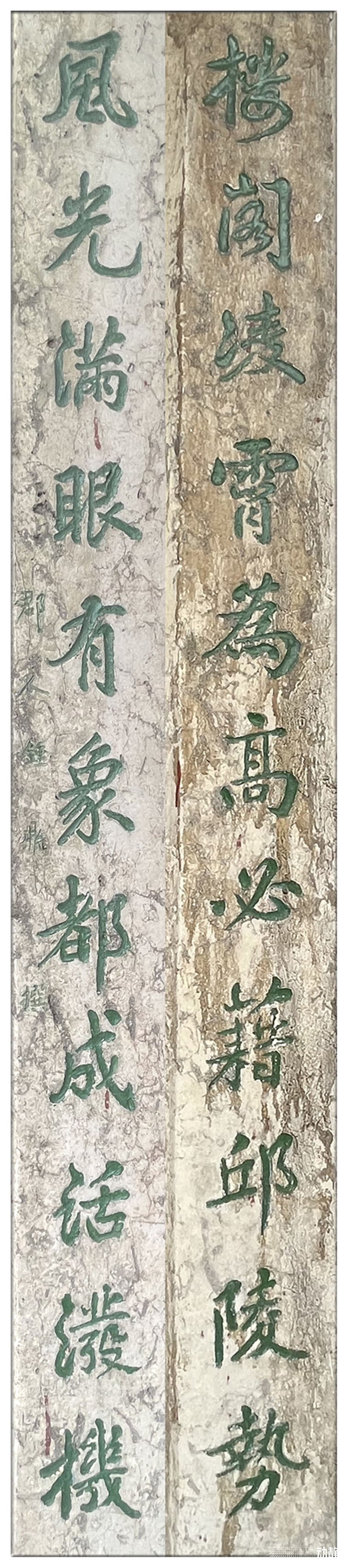

前檐兩柱相背第二面,,則分別與兩腰檐外側(cè)第一面組合成聯(lián)。南側(cè)由“郡人王金堤撰”,,聯(lián)云:天際瞰洪濤,,壯氣頻吞綠海上;座中多佳士,,置身都在翠微間,。”根據(jù)半山亭的實際地形,,此聯(lián)其實位置最好,,因為從常規(guī)游覽路線經(jīng)一覽亭轉(zhuǎn)過來,這副對聯(lián)就是正面,光線最好,,看得也最清楚,。北側(cè)為“郡人鐘鼎撰”,聯(lián)云:“樓閣凌霄為高,,必藉邱陵勢,;風光滿眼有象,都成活潑機,?!边@副對聯(lián)略晦澀,意思是樓閣要顯得高大,,須借助山坡地勢,。滿眼風光景色,要在自然勾勒下,,才生動有靈性,。

前檐與腰檐組合北側(cè)聯(lián)?!翱と绥姸ψ?/span>

前檐與腰檐組合北側(cè)聯(lián)?!翱と绥姸ψ?/span>

鐘鼎(1872-1948),,字云樓,光緒廩生,。曾在興義劉顯世部任哨官,,后回鄉(xiāng)與宋之洵等創(chuàng)辦“猶興初等小學堂”,開安龍新式私校之先河,。

前檐與腰檐組合南側(cè)聯(lián),。“郡人王金堤撰”

前檐與腰檐組合南側(cè)聯(lián),。“郡人王金堤撰”

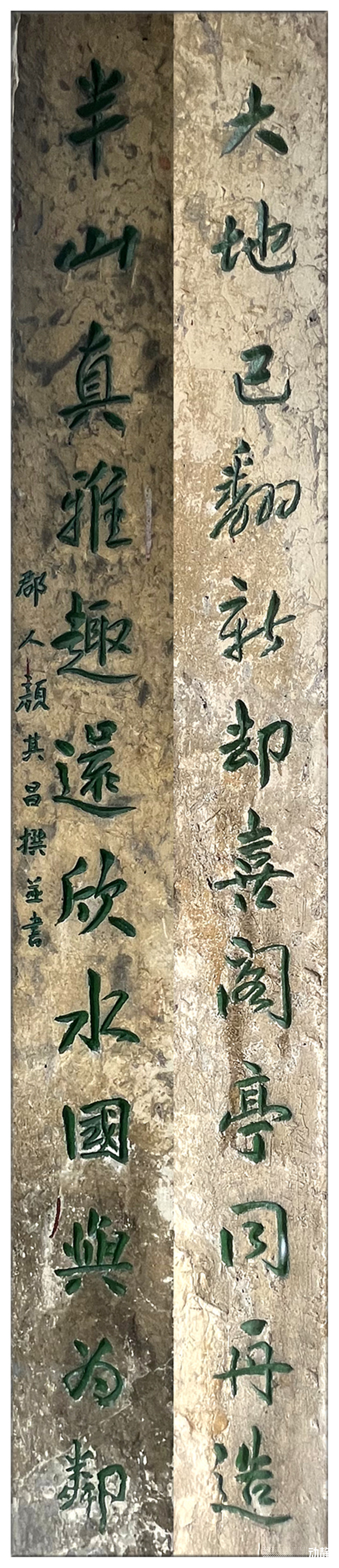

腰檐兩柱相向三面第一聯(lián),,為“郡人顏其昌撰并書”,,聯(lián)云:“大地已翻新,卻喜閣亭同再造,;半山真雅趣,,還欣水國與為鄰?!币馑际钦械痰囊挥[亭,、涵虛閣已經(jīng)再造重建,嶄換新顏,,半山亭也雅致有品味,,但令人叫絕的,是這些亭閣還與十里荷塘為鄰,。

腰檐兩柱相向第一聯(lián),,“郡人顏其昌撰并書”

腰檐兩柱相向第一聯(lián),,“郡人顏其昌撰并書”

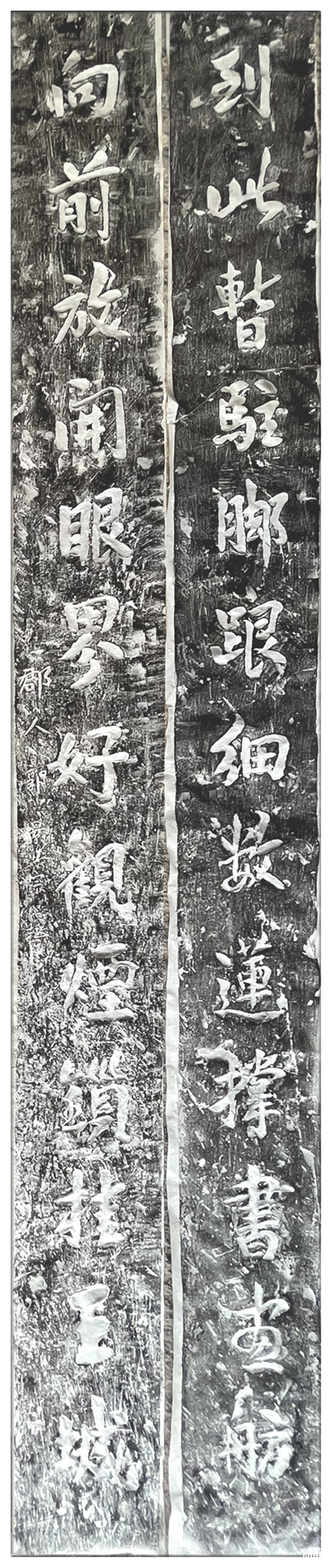

第二聯(lián)為“郡人郭景宗撰”,,聯(lián)云:“到此暫駐腳跟,細數(shù)蓮撐書畫舫,;向前放開眼界,,好觀煙鎖桂王城?!鄙下?lián)描繪蓮花繞船的荷塘景象,。下聯(lián)的“桂王”,指流落安龍的南明皇朱由榔,,因此安龍也稱“桂王城”或“龍城”,。

腰檐兩柱相向第二聯(lián)拓片,“郡人郭景宗撰”

腰檐兩柱相向第二聯(lián)拓片,“郡人郭景宗撰”

第三聯(lián)需要背靠崖壁觀賞,,為“郡人景召培撰”,,聯(lián)云:“漫許出人頭,,到得東山魯已?。粫斄杞^頂,,纔(cái)知北斗仰彌高,。”大致意思,,不經(jīng)意出人頭地,,登上東山,居高臨下,,魯國就顯得很小了,。但只有“凌絕頂”,攀登上泰山頂峰,,仰“北斗”之彌高,,才知天外有天。

統(tǒng)計一下,,半山亭僅檐柱上就鐫刻9聯(lián),,加上鐫刻在“半山亭記”石刻兩側(cè)的知府聶樹楷撰聯(lián):“補柳栽桃,仿西湖韻事,;浮瓜沉李,,續(xù)南皮勝游”,共10副對聯(lián),。

與一覽亭對比,,一覽亭共9副對聯(lián),盡管全部使用陰刻,,但只有安義鎮(zhèn)總兵劉顯潛的對聯(lián)使用線條淺刻,,其他對聯(lián)均為陷地深刻,。

半山亭10副對聯(lián),只有興義知府聶樹楷撰聯(lián)為陽刻,,其他對聯(lián)均為陰刻,,突出“首長”的意識還是比較明顯。相比一覽亭八根檐柱,,半山亭僅四根檐柱,,楹聯(lián)設(shè)計更密集。靜下心慢慢品讀,,才不容易讀錯,。

值得注意的是,重修半山亭時,,是由“郡人劉錫藩書”張之洞的“半山亭記”,,但劉錫藩書寫的石刻,上世紀60年代被毀,,直到80年代初期,,地方政府對安龍招堤再次進行修繕時,才由“羅崇德重書”,。

整幅作品筆酣入木,,端莊雋秀。據(jù)安龍縣文聯(lián)主席李立靖介紹,,羅崇德曾在縣農(nóng)機廠就職,,系本地書法家。

張之洞“半山亭記”石刻,;“郡人劉錫藩書”,;“羅崇德重書”

張之洞“半山亭記”石刻,;“郡人劉錫藩書”,;“羅崇德重書”

民國元年(1912)劉顯潛和聶樹楷修建的一覽亭和半山亭,除一副為張锳時代的“前郡人”張國華撰,,其余均為與兩位長官同時代的“郡人(安龍人)”,,或撰或書,計有朱煥章,、高夔光,、黃芳材、宋之洵,、李炳奎,、謝遠德、景方鑒,、楊智清,、劉景祥、周濤,、王金堤,、鐘鼎,、顏其昌、郭景宗,、景召培,、劉錫藩,另外還有兩位名字不詳,。遺憾的是,,這些人大多沒有查到是誰,文物和歷史的研究挖掘工作,,任重道遠,,還需加油。